La protocolización de la vida y la escuela

Micro fundamentalismos. / Acacio Puig

En lugar de aspirar al control total, mediante el saber que domina o la fuerza, podríamos aspirar a saber-hacer con ese desvío, esa torcedura que somos. Recuperar la presencia y la atención.

AMADO FERNÁNDEZ-SAVATER

Tengo el privilegio de trabajar en institutos públicos como “profesor visitante” en la materia de Filosofía desde hace algunos años. ¿Por qué digo privilegio? Porque me parece que la escuela es hoy un observatorio excepcional desde el que mirar y pensar la sociedad en la que vivimos. Un microcosmos donde se encuentran reunidas las tendencias y los problemas que configuran el mundo compartido; y donde también, quizá por motivos de escala, a veces se puede intervenir, actuar y tratar de cambiar algo.

Uno de los problemas que me encuentro en los centros públicos donde participo, omnipresente en las conversaciones y las preocupaciones de la comunidad escolar, es la cuestión de los protocolos. La multiplicación de protocolos escolares, expresión de una tendencia general a la tecnificación de la existencia. De ello quisiera hablar aquí, abordar lo general desde lo particular, abrir una discusión que me parece urgente.

Los protocolos son caminos a seguir. Se aplican protocolos, por ejemplo, para tratar imprevistos o perturbaciones del buen funcionamiento de la escuela: acoso, bandas, adicciones. Como se sabe, el malestar entre los jóvenes hoy tiene intensidades y modos de expresión (automutilaciones, suicidio) que han atravesado los umbrales de visibilidad y hecho saltar todas las alarmas. La cantidad de protocolos abiertos en las escuelas por cuestiones de seguridad en la actualidad es altísimo. Pero lo que quiere ser un modo de “activación de la atención” (observación y seguimiento) corre el riesgo de ser un modo de desactivación de la misma. ¿A qué me refiero?

Un nuevo fetiche

El protocolo podría ser un marco de referencia, un campo de orientaciones posibles, un repertorio de eventuales respuestas. Cristalizar un saber sobre el pasado de modo que tenga utilidad para el futuro. El problema es que, en medio de la presión al rendimiento, la precariedad y la falta de tiempo, el desborde cotidiano y la individualización de la vida escolar, el protocolo se eleva a fetiche, imponiéndose de modo obligatorio.

¿Qué es un fetiche? Un objeto que se vuelve sujeto, convirtiendo a su vez a los sujetos en objetos. La crítica del fetichismo es una perspectiva clásica del pensamiento crítico: las mercancías se vuelven fetiches en el capitalismo según Marx, las máquinas se vuelven fetiches en el sistema industrial según Simone Weil, las imágenes se fetichizan en la sociedad del espectáculo según Guy Debord. Las cosas toman vida propia (deciden, actúan, mandan) mientras los seres humanos se convierten en cosa (fuerza de trabajo, engranajes, espectadores).

Nuestra cultura tecnológica fetichiza los protocolos. Presupone que todo tiene una solución y que siempre hay un camino para alcanzarla. ¿Y cuál es el problema de esta protocolización generalizada?

En primer lugar, la protocolización desingulariza lo que se presenta. El protocolo no entiende de casos singulares, sino que se aplica más bien sobre los distintos ejemplos de una misma serie (acoso, etc.). Pero lo que ocurre en la vida escolar y en la vida en general es muchas veces del orden del acontecimiento. Cada malestar es singular, algo único que nos demanda una escucha y una respuesta específica, particular, propia. El protocolo homogeneiza y hace equivalentes lo que son situaciones diferentes.

En segundo lugar, la protocolización pasiviza. Presenta un camino a seguir, una serie de pasos, una organización del tiempo en tales o cuales fases o secuencias, obturando así la capacidad de acción y creación de la comunidad escolar. ¿Qué percibimos en las palabras o comportamientos de este chico, de esta chica, de este chique? ¿Qué haremos al respecto? ¿En qué tiempos? La protocolización impide hacer del problema en cuestión una zona de investigación y elaboración autónoma.

En tercer lugar, los protocolos funcionan en el día después. Es decir, tratan de conjurar una escalada o un desenlace fatal, pero no se preguntan por las causas, las condiciones, los contextos de lo que pasa. Pienso ahora especialmente en los protocolos de seguridad. No trabajan en la “prevención”, sino en la regulación y la conjuración. Gestionan los problemas pero no transforman sus causas. Taponan el pensamiento. Del cuidado pasamos al control.

Por último, pero no menos importante, la protocolización confunde las responsabilidades. Como me confió un día un profesor en un momento de intimidad, “me empieza a importar más que no se me caiga el pelo que lo que le pasa al chico”. La responsabilidad como firma con consecuencias legales sustituye a la responsabilidad de pensar y acompañar a quien tienes a cargo. De la relación pasamos a la individualización, de la responsabilidad al miedo.

Un Eros escolar

Hay un problema de fondo en esta protocolización de la vida escolar. Es la atrofia del “radar sensible” que puede permitir a los maestros, las profesoras o a cualquier miembro de la comunidad escolar recibir lo que pasa con sus propios sentidos, inventar y crear respuestas singulares con su propia imaginación, en diálogo y conversación con los demás. El archivo de protocolos sustituye a la memoria sensible, encarnada en el cuerpo, de las historias de un lugar.

Este radar es la facultad de sentir lo que pasa aunque no haya una información codificada que nos permita deducir que se trata de esto o de lo otro. ¿Acaso una persona atravesada por un deseo suicida manifiesta explícitamente o verbaliza siempre su intención? Quizá no sea clara siquiera para él mismo, pero alguien cercano puede sentir que algo está pasando y hay que poner atención. El radar sensible es esta escucha del cuerpo capaz de captar (e interpretar) lo no explícito, lo no codificado, lo que pasa desapercibido.

De lo que hablamos en el fondo es de Eros, de un Eros escolar. ¿Hay escuela sin amor? ¿Hay algún tipo de transmisión y aprendizaje mínimamente relevante que no pase por la activación del deseo? Platón lo formuló con mucha claridad hace dos mil quinientos años ya: lo que enseña un maestro en primer lugar no son conocimientos, sino el amor por el objeto de conocimiento. Y eso pasa por una cualidad de presencia del maestro o de la maestra. Lo que hoy llamamos “déficit de atención” es un déficit de deseo y tiene que ver con la escuela, no con una avería en la cabeza de los chicos.

Pero este Eros escolar no se limita al aula. No está referido sólo a las cuestiones estrictas de aprendizaje, sino también de vínculo, de cuidado y acompañamiento. Es un modo de estar a la escucha, de estar disponible para el otro, de estar presente sin saturar otras presencias, de reconocer al otro y hacer sentir que importa. En el aula, pero también en las tutorías, por los pasillos, a la puerta del instituto. Eros como receptividad: sensibilidad, capacidad de escucha y acogida.

El mayor riesgo de esta tecnificación general es suplantar –algo imposible, en el límite– este radar sensible, este Eros escolar. Cuando se atrofia, nada más aterrador que la incertidumbre y las contingencias. Ya no se sabe escuchar lo que no viene clasificado a priori. Ya no se sabe actuar sin un manual de instrucciones a mano. Ya no se sabe pensar y actuar con otros. Pero de contingencias está hecha, sobre todo, la vida escolar. Lo saben bien quienes la habitan a diario y se mantienen despiertos.

Formas y formatos

¿Quiere decir todo esto que no hay que prever nada, que el saber del pasado no sirve, que se trata de improvisar todo el tiempo? Pienso que no, que esta es una de esas alternativas-trampa que se nos presentan todo el rato.

Los seres humanos no tenemos unos instintos absolutamente fiables y garantizados, pero poseemos la aptitud de darnos formas. Formas para la vida y para la vida en común. Formas que se hacen y se deshacen todo el tiempo. Formas capaces de “dar paso” a lo que está pidiendo paso. Deberíamos pensar más en términos de formas, de creación de formas, que de instituciones, de modelos o ideales de institución.

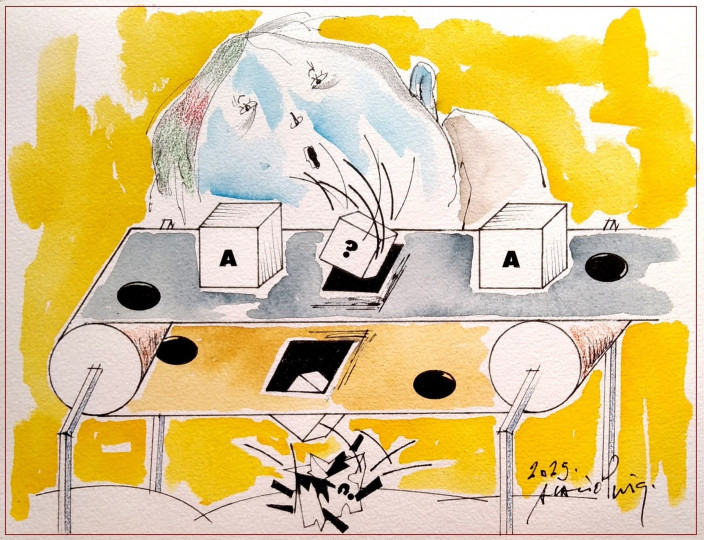

Podemos distinguir entonces entre formas y formatos. El protocolo es un formato, prêt-à-porter, listo para ejecutarse. Un programa, un guion, un automatismo. Se baja y se aplica, sin más pensamiento, sin más cuestionamiento, sin más reconfiguración. La forma es plástica, reformable, transformable, deformable. Cabe en ella la singularidad. La humanidad siempre ha sabido inventar formas (rituales, ceremonias, dispositivos) donde la diferencia no se opone a la repetición, donde lo mismo es siempre nuevo.

El protocolo es una forma congelada, detenida, muerta. Se ha vuelto demasiado rígida. Registra el pasado y lo proyecta sobre el futuro, pero sólo como un pasado aumentado. Como si el cálculo de lo que fue pudiese servir para prever todo lo que será. Como si la vida no fuese movimiento, diferencia, novedad. La forma, sin embargo, contiene sedimentos y latencias del pasado, pero siempre abiertos al porvenir, a lo que viene. Es preciso actualizarla siempre, en la discontinuidad, el salto, la ruptura y la pérdida.

La inestabilidad es la pesadilla del formato. Este busca neutralizar cualquier perturbación para recuperar el orden, volver a lo mismo, retomar el control. Lo imprevisto se toma como enemigo. Por su lado, la forma no aspira a la estabilidad, no teme a la inestabilidad, por el contrario la disrupción le permite recrearse. Lo que “no funciona” en la escuela no es lo que habría que “corregir” y “enderezar”, sino el síntoma que podría interrogarse a fondo para transformarla.

Frente a la idea de que todo tiene solución y siempre hay un camino para alcanzarla, la forma es una tentativa, un ensayo, un modo de continuar con el problema. Hay cosas en la vida que no tienen solución y sólo nos queda dar vueltas en torno a ellas. El amor, por ejemplo, no tiene fórmula ni formato y sólo podemos inventar una y otra vez las formas precarias del amor. Lo imposible no es aquello ante lo que hay que rendirse, sino lo que nos desafía a inventar respuestas una y otra vez, siempre provisionales y revisables.

Recuperar la presencia

La protocolización de la vida escolar sólo es una expresión particular de la protocolización general de la vida. Por todas partes la misma fetichización del protocolo, del procedimiento garantizado que “resolverá” todos los problemas por nosotros, ahorrándonos del trabajo de escuchar, pensar e inventar cada vez. Un conductismo generalizado: si haces x, entonces obtendrás y. Protocolos contra violencias de todo tipo, para la gestión de catástrofes, si queremos triunfar en la vida. Incluso en espacios radicales, como los centros sociales, el fetiche del protocolo sustituye hoy al esfuerzo de pensamiento e invención en torno a los mil problemas que supone vivir juntos.

La cultura tecnológica imperante por todas partes opera según el siguiente principio: todo debe funcionar, todos los comportamientos pueden (y deben) ser reducidos a simples funcionamientos, los disfuncionamientos son ruido a eliminar. Es la idea de un mundo completamente transparente, sin misterio, gobernable, reducible a datos y previsible, donde toda disrupción debe ser neutralizada, enderezada, solucionada. El mismo Trump ha ganado las elecciones prometiendo funcionar como el protocolo perfecto: “I’ll fix it” ha sido su consigna de campaña.

El protocolo es amor por la línea recta, pero lo humano es justamente aquello que se tuerce todo el tiempo. El fallo en todas las lógicas que se pretenden absolutas y definitivas. La eficacia de los protocolos es la eficacia de las cosas, pero no somos cosas, objetos de cálculo, sino un laberinto sin mapa. Un lío, un embrollo, un enredo. Planeo x y sale y. Digo A y entiendes B. En lugar de aspirar al control total, mediante el saber que domina o la fuerza, podríamos aspirar a saber-hacer con ese desvío, esa torcedura que somos. Recuperar la presencia y la atención.

Estar atentos, estar presentes, no significa estar fijados o concentrados en algo, sino estar abiertos y disponibles, al entorno, al encuentro, al acontecimiento. Aflojar la productividad, sortear la burocracia, ralentizar los tiempos, para hacernos cargo en común de lo que es común. Mitigar el pánico a la incertidumbre, encontrarnos y conversar, hablar y pensar de lo que (nos) pasa, de lo que es cada vez diferente. De lo que no sabemos y nos desafía. La pregunta “¿qué está pasando?” interrumpe los automatismos.

Sin esa interrupción, sin esa disponibilidad, sin tejer complicidades, sólo puede triunfar la protocolización de la existencia. La delegación en lugar de la atención, la obediencia en lugar del deseo, la respuesta inmediata en lugar del proceso, la ausencia en lugar de la presencia. Un mundo completamente deshabitado, automatizado. Esa ausencia nuestra frente a todo lo que nos requiere es la peor de las catástrofes, la que prepara todas las demás.

*Este texto se nutre de muchas conversaciones, dentro y fuera del ámbito escolar: con Lucía Curras, Juan Carlos Hervás, Cristina Gutiérrez Andérez, Javier Macias, Silvia Duschatzky, el cártel Amor&Odio (Mercedes de Francisco, Estela Canuto, Mila Ruiz, Cinthia Gaona) o el taller “Eros y Tánatos en la Escuela” organizado por el museo Reina Sofía.

Este artículo fue originalmente publicado en ctxt.es